|

|

中門からまっすぐ進むと「鶴寿台」に出る

ここはふつうの家では台所に当たる庫裏と呼ばれる建物

梁に強調された白壁が印象的で、紅葉とのコントラストは見事だとか

今はカエデの若葉が瑞々しく、

その若葉越しに見える白い壁がうっとりするほど美しい

|

|

|

|

1160年、後白河上皇が紀州熊野権現を勧請して創祀した永観堂の守護神としての神社

京都熊野三山のひとつ

熊野行幸の起点でもあり、後白河天皇は上皇になられてから34回も行かれたという

本人はよかろうが、お供の家来たちは災難だっただろうな

ひょっとしたら、せまっ苦しい京都を離れる息抜きの時だったのかもしれない

付近に滝があるということであり、

その滝が那智の滝になぞらえられていたのかもしれない

調べてみると、「千手の滝」(←クリック)と呼ばれているそうだ

とてもじゃないが、滝とはいえるものではないが・・・・

|

|

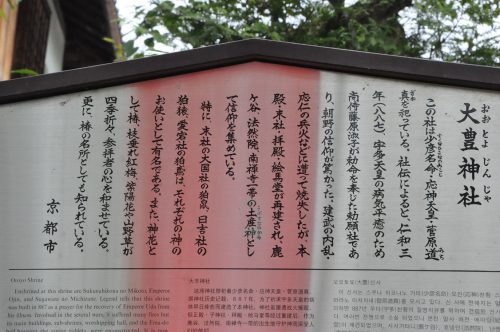

よーじやを出るとすぐの左手山沿いに小さな社がある

小さいながらも創建が887年というから歴史のある古社で、

この辺り一帯の氏神様だそうだ

そういえば、通りで見かける商店や個人宅の玄関先に

「大豊神社」のお札が貼られているのをあちこちで見かけた

|

|

近年では狛犬ならぬ狛ネズミの大国社が有名になっている

子年の正月にはテレビに取り上げられたのを覚えている

向かって右のネズミは雄で、学問を象徴する巻物を持っている

左にネズミは雌で、長寿の水玉を抱えていて、子授けにご利益があるそうだ

とにかく小さなちいさな社だが、

この狛ネズミを観られただけで得をした気分になる

|

公園には3本の椿の木がある

2日前に今年初めての椿が咲いているのに気が付きました

毎年落下した花を持って帰り、畑の畝に埋め込んでいます

|

|

この時間帯、いつも施設の人たちが散歩に来ています

この大きな木の葉は完全に落ちて、

枯れ枝のように見える枝の向こうの空の青さが何ともたまりません

つい、「もう」それとも「やっと」春になったのかなあと思ってしまう

地面にはこの木の実がたくさん落ちています

たしか工科短大のグラウンドの周囲にもこの木がありました

この木の名前は・・・・?

|

|

庭の片隅に「クリスマスローズ」が一輪だけ咲いています

頂いた白はいつの間にか消えてしまいました

名前は「クリスマス」だけど、春に咲くんだね

そういえば、短大を退職するとき、仲の良かった事務室の若い女性陣と

行橋にあった「青い林檎」まで食事に行ったことがあった

その時、入り口の木の下に白と濃赤色のクリスマスローズが溢れていたのを思い出した

それに憧れて植えてみたのですが、砂地の庭土では無理だったようです

もうあれから9年経つのか・・・・

今更ながら時間の流れの速さに驚きます!!

法然院を出るころには昼前になっていました

哲学の路ではあちこちに小さなカフェが点在しています

決めかねていたら、古い建物を見つけました

「よーじやカフェ銀閣寺店」と書いています

そういえば、昔、清水寺から三重塔への坂の小径の途中で

よーじやのお店に寄ったような気がする

この路は確か「産寧坂」とか呼ばれていて、

この言葉はさだまさしの何かの歌にも歌われていたはずだ

よーじやでは名物の「あぶらとり紙」(←クリック)を買った覚えがある

誰のためのお土産だったのやら・・・・?

|

|

|

|

よーじやカフェに戻ります

旧家屋をそのまま利用した座敷スタイルのカフェです

普段はがっつり食べる方ですが、

連れ合いがいないので(意味が分からない!!)ちょっとお上品な軽食にしました

なんと、「お団子とお抹茶セット」です

きれいなお庭を見ながら「お団子」を食べて、

それが昼食なんて、自分でも信じられません

※見つけました

「祇園会」(←クリック)という歌です

昔はすぐに見つかったのですが、今は、彼の歌、制限がかかっているのか・・・・