|

今回も素敵な食事に連れて行ってもらいました

その中でも今晩の「メインダイニング」(←クリック)が最高だった

|

|

|

|

異国情緒あふれる旧居留地に佇む「オリエンタルホテル」の最上階

食事はもちろん、夜景と素敵な内装と、

思わずファンになりそうですと言いたくなるきびきびと動くウエイトレス

写真もいいですよと言ってくれたので、

周りに不快感を与えないようにフラッシュなしで撮りました

|

今回も素敵な食事に連れて行ってもらいました

その中でも今晩の「メインダイニング」(←クリック)が最高だった

|

|

|

|

異国情緒あふれる旧居留地に佇む「オリエンタルホテル」の最上階

食事はもちろん、夜景と素敵な内装と、

思わずファンになりそうですと言いたくなるきびきびと動くウエイトレス

写真もいいですよと言ってくれたので、

周りに不快感を与えないようにフラッシュなしで撮りました

|

南禅寺といえば、もちろん「寺院」

なのに、最も知られているのは寺院に関係のないレンガ造りの「水路閣」

明治時代に琵琶湖の水を京都に引くための造られた水道橋

これがお寺の境内にあるのは普通に考えたら不思議なものだが、

今では周りの風景に溶け込んで何の違和感もない

|

|

赤レンガ瓦のアーチの連続という姿と、カビというか、汚れ具合が何とも言えない雰囲気を醸し出している

テレビや映画の重要なロケ地になっているのもうなずける

|

|

明治という時代だったからなのか、

京都という古いくせに進取性に富んだ土地柄だったからなのか、

あるいは両方だったのか

この水道橋を設計・監督したのは、

工部大学校(現在の東大)を卒業したばかりの田邉朔朗・若干21歳の若者だったそうです

たしか山本七平の何かの作品で読んだ覚えがある

あれ、司馬遼太郎だったかな

「サルの注意」の看板を持って立っている警備員がいた

この頃猿が出没して噛まれるなどの被害が出ているので、注意を促しているのですという

連れ合いが布花の展示会をするというので、

いても邪魔にしかならない私は一人で旅行をすることにしました

3泊4日、7年前にも出かけた鎌倉への旅です

|

|

旅行に出る前にも畑のタマネギはそろそろ倒れ始めていました

収穫のサインです

早生を植えたので、今年は収穫が早くなります

帰ってきたらと思っていたら、一畝は八割がた倒れています

翌日(24日)は朝早くから収穫です

近所のおばあちゃんのアドバイスに従ったら、大きな立派な玉ができました

近所の人や来ていた連れ合いの生徒さんに、通りすがりの人にまで・・・・

連れ合いはお茶の稽古に持っていき、喜ばれたそうです

もう一畝あるので、何とか処分を考えないといけないし・・・・・

さっそく食べたら瑞々しくて美味しかったので頑張って毎日食べよう

血液サラサラになるかな?!

|

|

|

|

三門をくぐると、緑の向こうに「法堂(はっとう)」が見える

他派では仏殿と呼ばれるもので、公式の行事が行われる南禅寺の中心の建物

普段は入れないのだが、

外から覗くことが出来るという話なので期待して出かけました

中は暗くて、入り口は金網が架かっている

それでも、金網越しに本尊の釈迦三尊像(中ー釈迦如来、右ー文殊菩薩、左ー普賢菩薩)も、

天井の「幡龍」も写真に撮ることが出来た

|

前回の京都旅行の時は、東福寺でも天井の龍(←クリック)を見ることができた

当然のことながら、中を見ることは「禁止」と思っていたので通り過ぎようとしたら、

警備院の方が手招きしてくれて(ある意味、なんかやっちゃったかなとギクッとしたが)、

わざわざ「ここからなら見えますよ」と教えてくれた

日本人は優しいなあ!!

※個人的な理由で1日早くアップしました

|

|

|

|

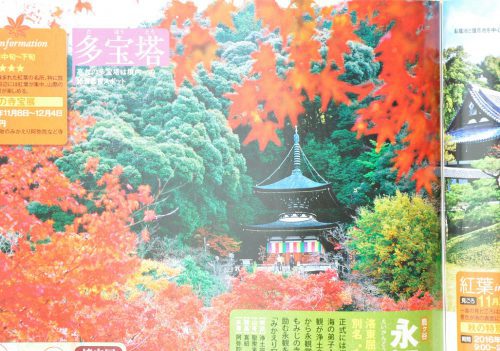

放生池まで下りてきて振り返ると、遠くの緑の中に多宝塔(←クリック)が見える

ここからの姿がベストショットだそうだ

放生池には小島が浮かび、弁天社が祀られている

弁天社へと続く錦雲橋や緑が水面に映って美しい

紅葉の時季のそれも風のない時には、

橋と紅葉が逆さに映ってそれはそれは幻想的だとか

言葉でいくら言っても伝わりそうもないので、

旅行雑誌の写真を載せてみました

なんか余計に雰囲気を壊してしまったようです

ということで、ネットで素晴らしいのを見つけたのでリンクしておきます

ぜひ、クリックしてみてください

※ 千春ちゃん、コメントください

連れ合いが心配しています

|

|

|

阿弥陀堂からのルートには、途中「水琴窟」と呼ばれる井戸がある

実際に水を注ぐと幽かに水滴の澄んだ音が聞こえた

また開山堂までの屋根付きの廊下は階段状になっていて、

その曲線的な形状から「臥龍窟」と呼ばれている

まあたしかにそう呼ばれなくもないけど、ここが永観堂だからじゃないかな

他のところだったら、「何気取ってるの!」で終わりそう

|

|

一番奥の一番高いところに永観堂のシンボル「多宝塔」が見える

ここまで来ると木々に囲まれて多宝塔の全体像は見えない

その代わり(?)ここからは京都市街が一望できる

そうそう、ここは「もみじの永観堂」と呼ばれるほど紅葉が美しいことで知られている

今年の秋はぜひもう一度来たいものだ