|

|

津和野は「つわぶきの生い茂る野」をその名のルーツに持つといわれている。遠い昔、この地に住み着いた人々は、群生する「つわぶき」の可憐な花に目をとどめ、自分たちの住む野を「つわぶきの野」から「つわの」と呼ぶようになったというのである。そのことばの響きの中にはこの地に対する彼らの誇りとツワブキの葉の艶やかさに通じる美意識とかすかな自慢めいたものが感じられて好ましい。

そうした美意識は今も残っているようだ。帰りは県道13号を通る。別名「つわぶき街道」と呼ばれている。運転しながら気がついたことがある。それは橋とはとうてい言えないほどの小さな橋に名前がついており、それぞれに大きな標識が立てられているのである。それも普通使われる地名に由来するものではない。「つわぶき橋」など津和野に由来することばを冠するところに美意識と誇りがにじみ出ていて、「感じいいね~!」とこちらの気持ちも明るくなってきた。ところが、帰り着いたら覚えたはずの名前をほとんど忘れてしまっていた。

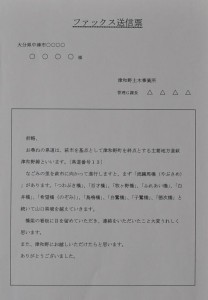

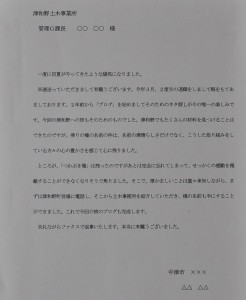

なんとかこの感動を伝えたくて、厚かましくも津和野町の観光課に電話して教えを請う。応対に出た若い職員の方が調べてくれて、県道なのでと「県・津和野土木事業所」を紹介してくれた。土木事業所では管理課長さんが丁寧にファックスで地図まで送ってくれ、おまけに「橋梁の看板に目を留めていただき、連絡をいただいたことを大変うれしく思います」とまで言ってくれた。

私の厚かましいお願いを受け止めてくれて、丁寧に対応してくれた観光課の職員さんと土木事業所の管理課長さんに、改めて感謝の意を表したいと思う。これだから人とのふれあいは止められない!