|

|

|

|

大宰府にお参りした後はできるだけ政庁跡に立ち寄るようにしている。まずは観世音寺。大宰府政庁の東に接して建てられた観世音寺は、大宰府の庇護の下、九州の寺院の中心となり、「府の大寺」と呼ばれた。万葉集や源氏物語にも登場する西日本随一の大寺院だったという。隣には奈良の東大寺、下野の薬師寺と並んで日本三戒壇の一つに数えられる戒壇院が左手に見える。クスノキの茂る境内からその裏の田んぼや僧玄肪の墓辺りは古(いにしえ)を感じさせ、散策を楽しみたい。

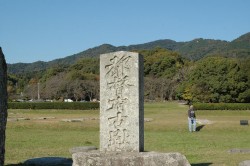

ここから10分も歩けば、政庁跡にたどり着く。かつてここは「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれ、九州を治める役所であった大宰府の政庁があった場所である。きれいに整備され、広々とした史跡公園になっている。数多くの礎石が残り、地元の人はここを「都府楼跡」と呼ぶ。それは菅原道真が詠んだ漢詩「不出門」の中にある「都府樓纔看瓦色」が由来だという。ちょうど周りを山に囲まれた地形をしていて、ずっと向こう(政庁跡の背後)には大野山がそびえ、その左手の山、四王寺山頂(410)に政庁の北の守りとして造られた日本で最初の山城、大野城があるという。山に囲まれながら広々とした印象を与え、つい「まほろば」という言葉が浮かんでくる。

ここに来る条件。

その1、「晴れた日」というのが絶対条件。その2、「風のない日」が必要条件。その3、「5月の若葉の季節」が十分条件。つまり、「5月の風のない晴れた日(そのままか)」となる。そんな季節は訪れる人で賑わう。だれもが裸足で歩こうとする。若い夫婦が幼い子どもを連れて、その子どもは裸足で土の感触を楽しむ。ここはそんな風景が似合う。

余談 都府楼について調べていく中で、道真の「不出門」と「愁思(九月十日)」に出会う。こういうところがブログでの思わぬ拾い物。