|

|

大玄関を入ると、白書院・黒書院・宸殿・霊明殿などの建物が渡り廊下でつながっている

歴史で習った寝殿造りである

と言っても、どんな建物で、どんな風につながっているのか全く覚えていない

だから、どこをどう通ったか分かるわけがない

いろんなところで美しい螺鈿細工や四季を表す優美な襖絵を見たのは分かっている

それがどこの建物のものなのか・・・

ということで、この御殿の中で撮った写真を説明なしで載せておきます

|

|

|

|

|

|

仁和寺はこれで終わります

次は、「北野天満宮」です

時代劇では神社仏閣がロケ地となることが多いが、その時代に合っているからだろう

その中でもよく「五重塔」が背景になる

|

そして、どうしてか「仁和寺」の五重塔が使われることが多いそうだ

ここの五重塔は各層の屋根の大きさがほぼ同じで、とてもすっきりとして見える

そのせいでカメラ映りがいいのかな

|

話はガラッと変わるが、徐々に処分してきた書庫の本を今回庭木の手入れと同時に

ゴミ袋の中に数冊ずつの本を忍ばせて、この夏で一気に処分した

終活である

それでも、池波正太郎と山本七平の作品は捨てるに捨てられず未だに残っている

孫が受け継いでくれたらなあと秘かに思っているのだが・・・

特に池波正太郎の本はいまでも睡眠薬代わりに少しずつ読んでいる

却って眠れないことも多いが・・・・

テレビも良かったなあ

鬼平犯科帳の「中村吉右衛門」、梅安さんの「緒形拳」、仕事人・剣客商売の「藤田まこと」

鬼平犯科帳では、エンディングが秀逸である

特に、GIPSY・KINGSの「INSPILATION」(←クリック)

なんで時代劇にギターの音色が合うのかと思うのだが、これが切なくて悲しくて、心に響く

映像の冒頭に出てくるカットが、御室桜の向こうに見える仁和寺の五重塔です

16日(土)、ヴィラルーチェで、耶馬溪中学校昭和52年度卒業生の同窓会があり、招待されました

集合写真はあとで送られてくるそうで、全くありません

どうせアップしても「個人情報がー」とかありそうなので、

写真は続きの彼岸花にして、恩師挨拶でどんなことを話したかを載せておきます

|

前回(2012年)の同窓会で、長い恩師挨拶があったので今回私は下書きをしてきました

shalalanからこんなことを言われました

先生から何を習ったかほとんど覚えていないけど、

先生が教科書に載っていた井伏鱒二の「山椒魚」を朗読して、その冒頭の「山椒魚は、悲しんだ」が今でも強烈に記憶に残っています

この言葉はうれしかったのですが、最後の「静かに怒る先生が怖かった生徒です」には引っ掛かります

松葉君もこう言いました

やはり先生から何を習ったか覚えていないけど、

強制的に古典の冒頭をおぼえさせられたのはよく覚えています。

だから、今でも暗唱できます、と言いながら始めました

「ツキヒハハクタイノカカクニシテ ユキコウトシモマタタビビトナリ・・・・」

そういえば、奥の細道・徒然草・枕草子・方丈記の4つの中から2つを覚えさせましたなあ

ひょっとして今でも暗唱できる人はいるのかなあ

だいたい中学時代に何を習ったかなんて覚えている人はほとんどいないはずです

それでも強制的にでも覚えさせられたものが40年以上経っても残っているなんて、

なんて幸せな教師人生なんだろうとつくづく思います

そう思わせてくれて、そしてまた招待してくれてありがとうございます

次回は10年後ではなく、5年後にしてください

私の方が持ちません

ある女子から、先生、カッコよくて、好きだったんですよ、と打ち明けられました

出席してよかったなあ

|

|

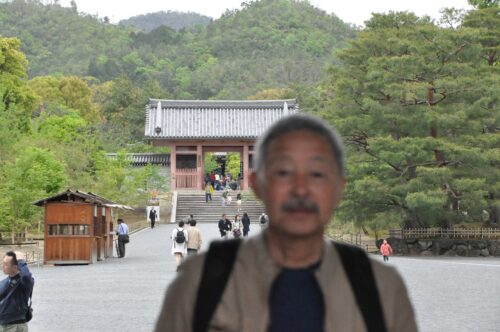

参道の先には朱塗りの「中門(ちゅうもん)」が建っている

ここが伽藍への入り口で、寺院で朱塗りの門は見たことがない

はずですが・・・・

まあ、これはこれで艶やかさを見せて趣がある

連れ合いに撮ってもらうと、私がボケることが多い

私も年ですから、とは関係はないと思うのですが

|

|

中門をくぐると左手に約130本の桜が植わっている

これが有名な、そして憧れの「御室桜(おむろざくら)」(←クリック)である

その特徴 ①樹高が2~3mの低木 ➁開花時期が遅い ➂香りが強い ④半八重(花弁が5~10枚)

古来、京都一の遅咲きの桜として親しまれてきました

「わたしゃお多福 御室の桜 鼻(花)が低ても 人が好く」

蕪村の句

「ねぶたさの 春は御室の 花よりぞ」よりも

ずっと好きだなあ

この日は4月29日 さすがに遅すぎた

|

仁王門をくぐると緩やかな参道が続き、途中左手に「勅使門」がある

両脇に築地(ついじ)塀を設けた造りで、欄間には鳳凰や牡丹唐草などの細かい彫刻が施されている

私の写真ではそこんところがよく分からないので、

御殿の中で放映されていたビデオを写真に撮ったものを紹介します

|

この後、この方法が何回か使われます

ところで、仁和寺は今回どうしても行きたいところの一つでした

というのも私のかつての仕事に関係しています

中学で国語を教えていたのですが、古典の中で必ず出てくるのが徒然草です

「仁和寺にある法師、年寄るまで石清水を拝まざりければ、

心うく覚えて、ある時思ひ立ちて、ただひとり、徒歩(かち)よりまうでけり。

・・・・少しのことにも先達はあらまほしきことなり(52段)」

定番の古典です

あれ、これ、習ったことがあるぞ、という人もいるのでは・・・