ランチを「青い林檎」でおごってくれるというのでアッシー君として行橋の「ゆめタウン」へ出かけました

昔は(なんていう言葉を使うようになってしまいました)何かというと「泉店」の方に出かけていたのですが、最後はちょうど10年前の3月でした

よく覚えています

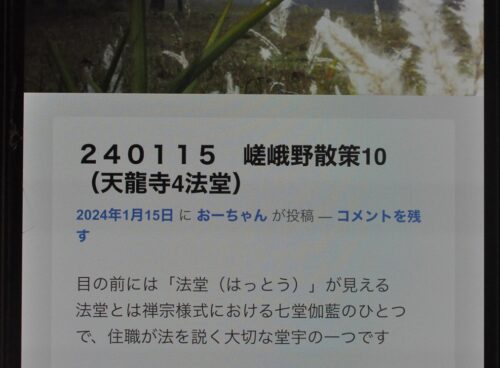

その時のことを6回に分けてブログに書いています

下にリンクしておきますので覗いてみてください

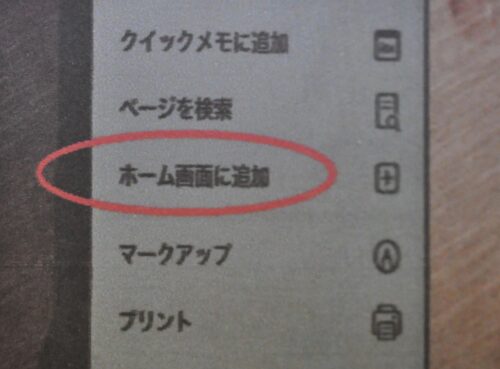

「140401退職1(老兵)」(←クリック)をクリックし、出てきた画面の右上の「次へ」をクリックすると、

03、06、09、11、13と出てきます

|

|

今日行くランチは「行橋店」の方で、なんとまあ、やっとたどり着いたお店の扉には

「ランチは完全予約制」の張り紙が・・・・

がっくりして引き返そうとした時、白いクリスマスローズが咲いているのに気が付きました

泉店の方では、木々の下にクリスマスローズが溢れんばかりに咲いていたのを思い出しました