|

|

|

|

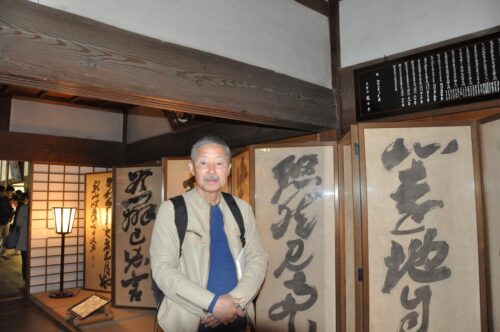

庫裏の中に入ると、さすがに古いお寺だけあって薄暗い

石庭までには屏風の書や襖絵など見ごたえのあるものが多いのだが、

あとからあとから入ってくる人の波に押されてゆっくりできない

襖絵の「群仙図」は、明治の廃仏毀釈で流出したもので、

115年ぶりに戻った6面のうちのひとつだそうだ

|

途中の廊下に石庭のミニチュアが展示されていた

「目のご不自由な方の為のミニ石庭」とあるが、

これを目の不自由な方がどうやって鑑賞するんだろう

だれか 教えて!?

山門をくぐるとすぐ左手に池が見える

竜安寺ができる前からこの地にあったという池で、

かつてはおしどりが群れ遊んだところから通称「おしどり池」と言われ、

平安時代には石庭よりも有名だったそうだ

それが周囲の木々や草花を池の澄み切った水が映し出すところから、いつしか「鏡容池」の名前が付けられたとか

けっこう広い池で、平安貴族が竜頭の船を浮かべて遊んだそうだ

今は睡蓮が水面を覆っている

|

|

|

|

池には島が二つあり、弁天様の祀られた「弁天池」と虎が伏せている姿に似ているところから名付けられた「伏虎島」(←クリック)がある

虎に見えるかどうかは異論のあるところ

「龍門の滝」(←クリック) 大分県にも同じ名前の滝があったはずだが・・・・

そうそう昔、孫を連れて行き、滝滑りをやりました

中国の故事・滝を登り切った鯉が龍に変身するという「登竜門」にちなんで「鯉魚石」が置かれています

まあそう言われれば見えなくもないといった程度

鯉の水浴びです

|

|

「安民澤(あんみんたく)」 境内の奥深い森の中にある池

金閣寺ができる前からあったそうで、この水が「鏡湖池」に流れている

池の中央にある島には西園寺家の守り神といわれる「白蛇の塚」が建っている

と、ここまで書いたところで昔見たアニメを思い出した

「白蛇伝」

|

|

|

|

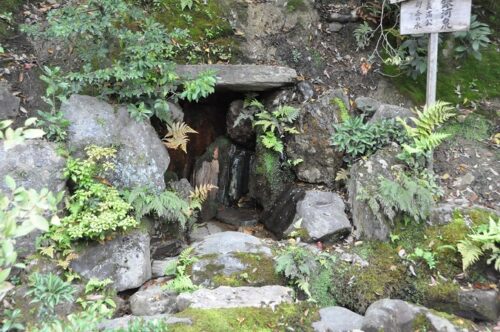

新たに写真が2枚出てきたのでパート2を作成します

前回は「お手洗いの水」でしたが、

「義満公 御茶の水」というのが2枚ありましたので付け加えます

|

|

昔、保育園の隣に小さな畑が1枚だけポツンとあった

何度か母親に連れられて草取りに行ったことがあったが、保育園ができる前に業者に売った

その畑の片隅に「黒田官兵衛のお茶に使用した井戸」と我が家だけで伝えられていた井戸があった

こういう話はすぐ上の兄が詳しかった

うちの家は上毛町の西友枝の山奥から兄弟二人で流れて来て住み着いたとか言ってたな

おそらくこんな話も私の代で絶えてしまうんだろうな

本家も我が家も娘しか生まれず、みんな都会に出て行ったのであと何年かで林〇家も消えてしまうんだろうな

それも人の営みか・・・・・!