|

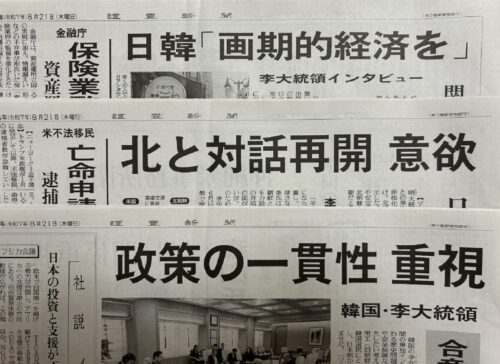

朝ごはんの時に新聞を取りに行く

テーブルに広げてびっくり!

読みたいのを3つほど選んで、食事しながら読むのを日課にしている

広げたとたんびっくり

何と一面全体に大問題のように、あるいは大事件のように「慰安婦」という文字が飛び込んでくる

|

|

中を見ると、1.2.3.4.5.6.7.11とほとんどが韓国関係で乗っ取られている

5面に至っては、「韓国・李在明大統領 単独インタビュー要旨」で埋め尽くされている

6面には、小さい記事ながらタイトルは『李氏 不屈「逆転の人生」』と褒め称えている

まあたしかに「石破首相」と比べたら少しはましなのか・・・知らんけど!

あとの記事は、発毛促進のCMに高校野球

おいおい、読売新聞、大丈夫なのか?

そういえば、昔、朝日新聞の記事にびっくりしたことがあったよなあ

10年から20年の間と見当をつけて、一月ごとに調べていったら、

14年08月18日 さよなら 朝日新聞(←クリック)というタイトルで書いていました

そして、販売店に電話して次の日から朝日新聞を辞めました

上の青い文字をクリックするとその記事に飛びます

21日の新聞でした 少し遅れました