「巖下水」 「がんかすい」と読みます

「厳」ではありません

パソコンでなければ到底書けない文字です

看板には「義満公お手洗いの水」と書かれています

|

|

ネットで調べていたら、なんと、

「足利義満がウンコを垂れ流した後の、ウンコが少しついたかもしれない手を洗い清める場所だったようです」とありました

こうしたことを真剣に考え、真剣に書いている人の顔を思い浮かべて、

つい笑ってしまいました

そうした顔を「謹厳実直」というのでしょう

|

ハガキの最後に「長年付き合ってきた友人だと思っていたのに」とありました

嬉しかったと同時にまた私の悪いところが出てしまったなと反省しきりです

あなたとの関係で今でも思い出すことを記します

「われもこう」を見に行こうと玖珠の山に連れて行ってくれました

他とごちゃごちゃになっていると思いますが、

近くにあった板を風除けにしてコーヒーを沸かしてくれました 美味しかった!!

鹿嵐山ではコンロでラーメンを作って食べさせてくれました

玖菩提に行った時は凍った滝を見た後、駐車場でスリップした時の対処法を見せてあげるとホンダCR₌Vを怖いほどスリップせていました

いいおっさんの少年らしいところがカッコいいなと思っていました

カラマツの林が光に揺れる時の幻想的な光景を話してくれました

あの時からまたいつかは安曇野に、と思っていたのかな

吉富亭での飲み会を二人で抜け出して(?)中津駅まで歩きました

その時の話にしておきます

その時、山登りの友達で早世した女友達がいて、お母さんから連絡があったんだよ、

なんていうような話だったと思う 辛そうでした

私が公民館に勤め始めた年、先に勤めていた耶馬トピア(?)を辞めて長野に行き、日本アルプスを堪能するまで登ってくると夫婦で出かけて、

一年後には安曇野に住むことにしたと、電話が・・・・・

その後のブログに書いたような気がする

私は一つの土地にしがみついていくしか能がない、つまり弥生人なんだけど、

あなたは縄文人のように生きていくんだろうな、と

そんな意味での「腰の定まらない人」なんです

「友だち」では恐れ多い 私はずっと「師匠」だと思ってきました

4月の終わりに3泊4日で「鎌倉散歩」をしてきました

その時はこんなに歩けるんだと連れ合いに自慢していたら、急にあちこちに痛みが出てきて、

そんなこんなですが、あと何年生きられるか

そんなわずかな時間ですが、よろしくお願いします

あえてブログで返事をします

ここまでは6日にアップした時の原稿です

その後、7日に宗像に出かけました 楽しい一日でした

13日(?)、辻先生の葬儀に参列しました 85歳でした

19日、一年ぶりの記念病院です うんざりするほど待たされました

宮地嶽神社で忘れてならないものは「光の道」

何年か前の嵐がやったJALのCMで初めて見た

知る人ぞ知る絶景っだったのだろうが、それまで全く知らなかった

石段の上から振り返ると玄海灘まで一直線に参道が続く

|

ここに年に2回、2月と10月の数日間

この参道を沈む夕日が照らし出す光景を「光の道」(←クリック)と呼びます

そして夕日が参道のより正面に現れるのはたった一日だけだそうです

それに巡り合える人はそれだけ幸運の持ち主だと思う

わざわざその日に出かけようとは思いませんが、もしもっと若かったら出かけたかもしれません

そして、それを見た帰りにぜひ「宝くじ」を買いたいな!

よく「世界遺産」の番組を観ますが、「冬至の日だけあの窓から光が差し込みます」というナレーターの言葉を聞くことがある

古代の遺跡でそれを見る時胸が熱くなってきます

古代の人がその現象を知ることは長い時間の経験であるでしょうが、

その現象を利用する術を知っているということの方にびっくりします

その日から何日目に「田植え」をするとか、川に鮭が帰ってくるとか

古代の人には「生きる」ための現象かもしれませんね

だからこっちも感動するのか・・・・・!

宮地嶽神社

社務所の前の広場まで車で行くことが出来た

昔は子供を連れて遊びに来れたが、この頃はけっこううるさいんですよ・・・・・

|

楼門が美しい

東大寺や南禅寺の圧倒するような大きなものでもなく、

かといって、東慶寺や浄智寺のような可愛いものでもない

とにかく美しいの一語に尽きる

|

|

楼門からでも見える拝殿の注連縄がカッコいい

さかんに日本一という言葉が出てくるが、調べてみると出雲大社の方が少し大きそうだ

でもこんな違いは些細なこと 目くじらを立てるほどのことでもない

ここは菖蒲が有名だと聞いていたが、たしかに拝殿前にはたくさんの菖蒲が咲いていたが・・・・

実際のところ、本殿の裏側に「菖蒲園」があるそうだ

古民家をバックに江戸菖蒲の花が粋に咲いていて見事だそうです

ここでもと中学国語教師の性がでる

徒然草の「仁和寺にある法師」の段を思い出した

「少しのことにも先達はあらまほしきなり」

覚えていますか?

もう一か所行きましょうという

神様が降りてきた、ここ宗像では特別な場所なんです、と

拝殿の右横に「髙宮参道」と額の架かった建物が見える

ここを通り抜けると左手に木々に囲まれた道がある

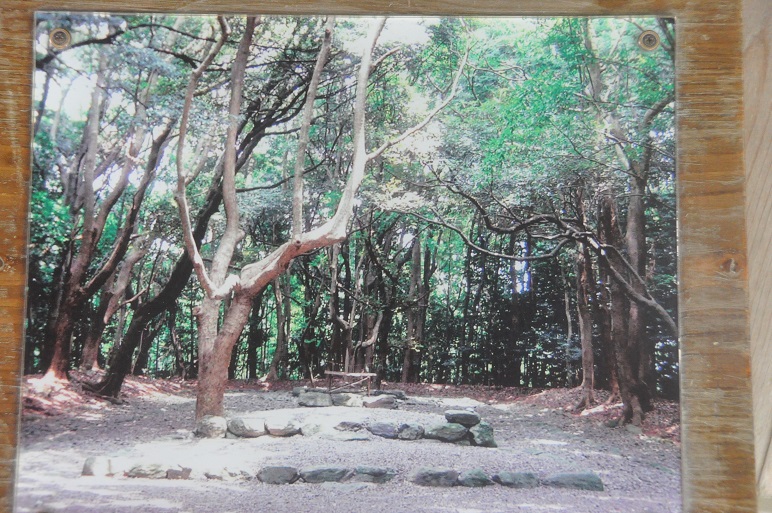

そこを抜けると一番奥に「高宮斎場」が現れる

|

|

|

斎場と言っても何か特別な施設があるわけではない

周囲を石で固めれた壇が二つと、なにか曰くありげな樹が伸びている

説明板によると、ここに「宗像三女神」が降臨したのだと

樹木を依代(よりしろ)に神の降臨を願う「古代祭祀」の原型を見た思いです

たしかに「特別な場所」でしたよ

ここで思い出しました

形は違えど今に残る古代祭祀の形です

奈良をレンタカーで回った時、大神神社で体験しました

|

|

拝殿で拝みますが、拝殿の先には当然あるはずの本殿がありません

ご神体はそのはるか先にある三輪山そのもので、三輪山には国を開かれた「大物主大神」の魂が留め置かれているという

古代には今ある拝殿さえもなかったはず

有り難い体験でした 本当にありがとうございました

6日・8日と一日中雨が降った中、7日は絵に描いたような梅雨の晴れ間

連れ合いのアッシー君で「宗像」まで出かけました

もう何年になるだろう

佐伯の大入島中学校で初めて教師になり、初めて教えた生徒が

3人で会いに来てくれて、宗像に住んでいる彼女が連れ合いの布花を月に一度、習いに来てくれています

|

|

|

|

ランチの後、旦那さんの車で4人、宗像大社にお参りしました

小学生の時に父親の関係した会社の三社参りで訪れて以来だから、もう70年は経とうとしている

なぜか「ムナカタ」という言葉に憧れに似た気持ちを抱いてきました

この言葉には、上半身に入れ墨を入れて、アジアの海を駆け巡っていた海人族のイメージがあるからです

宗像と宮地嶽と古墳と、案内してくれて本当にありがたかった

|

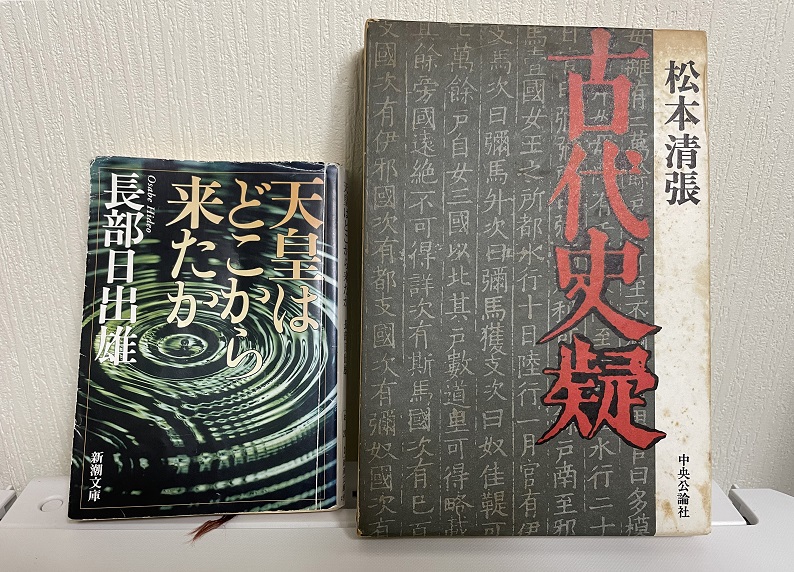

昔から古代が好きで、どうしても処分できなかった本の中に、松本清張の「古代史疑」と長部日出雄の「天皇はどこから来たのか」の2冊がある

とくに後者はいまだに睡眠薬代わりに読んでいる

この繰り返し読むということが連れ合いにはどうしても理解できないようだ

ある意味、名著だと思っている