右手の唐門の前に小判型の盛り砂がある

これには二つの役割があると言われている

|

一つは、勅使がこの砂で身を清めた後、釈迦堂に入るためのもの

具体的にどうするんですかなんて聞かないでください

もう一つは、この砂盛に月あかりを受けて明り取りにしていた、というのである

そんなもんで明り取りになるんかいなと、現代人(もちろん私も)は思うでしょうが、

昔の人はもっともっと繊細な感性を持っていたんですよ

何とも風流な間接照明ではありませんか

言ってて気恥ずかしくなります

|

|

1160年、後白河上皇が紀州熊野権現を勧請して創祀した永観堂の守護神としての神社

京都熊野三山のひとつ

熊野行幸の起点でもあり、後白河天皇は上皇になられてから34回も行かれたという

本人はよかろうが、お供の家来たちは災難だっただろうな

ひょっとしたら、せまっ苦しい京都を離れる息抜きの時だったのかもしれない

付近に滝があるということであり、

その滝が那智の滝になぞらえられていたのかもしれない

調べてみると、「千手の滝」(←クリック)と呼ばれているそうだ

とてもじゃないが、滝とはいえるものではないが・・・・

|

|

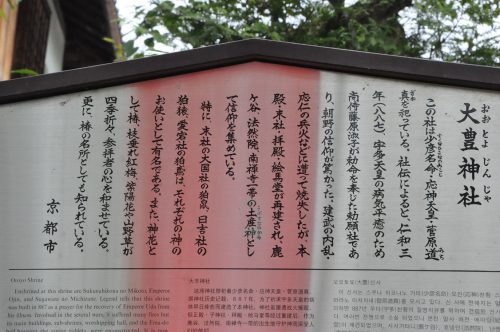

よーじやを出るとすぐの左手山沿いに小さな社がある

小さいながらも創建が887年というから歴史のある古社で、

この辺り一帯の氏神様だそうだ

そういえば、通りで見かける商店や個人宅の玄関先に

「大豊神社」のお札が貼られているのをあちこちで見かけた

|

|

近年では狛犬ならぬ狛ネズミの大国社が有名になっている

子年の正月にはテレビに取り上げられたのを覚えている

向かって右のネズミは雄で、学問を象徴する巻物を持っている

左にネズミは雌で、長寿の水玉を抱えていて、子授けにご利益があるそうだ

とにかく小さなちいさな社だが、

この狛ネズミを観られただけで得をした気分になる

|

公園には3本の椿の木がある

2日前に今年初めての椿が咲いているのに気が付きました

毎年落下した花を持って帰り、畑の畝に埋め込んでいます