|

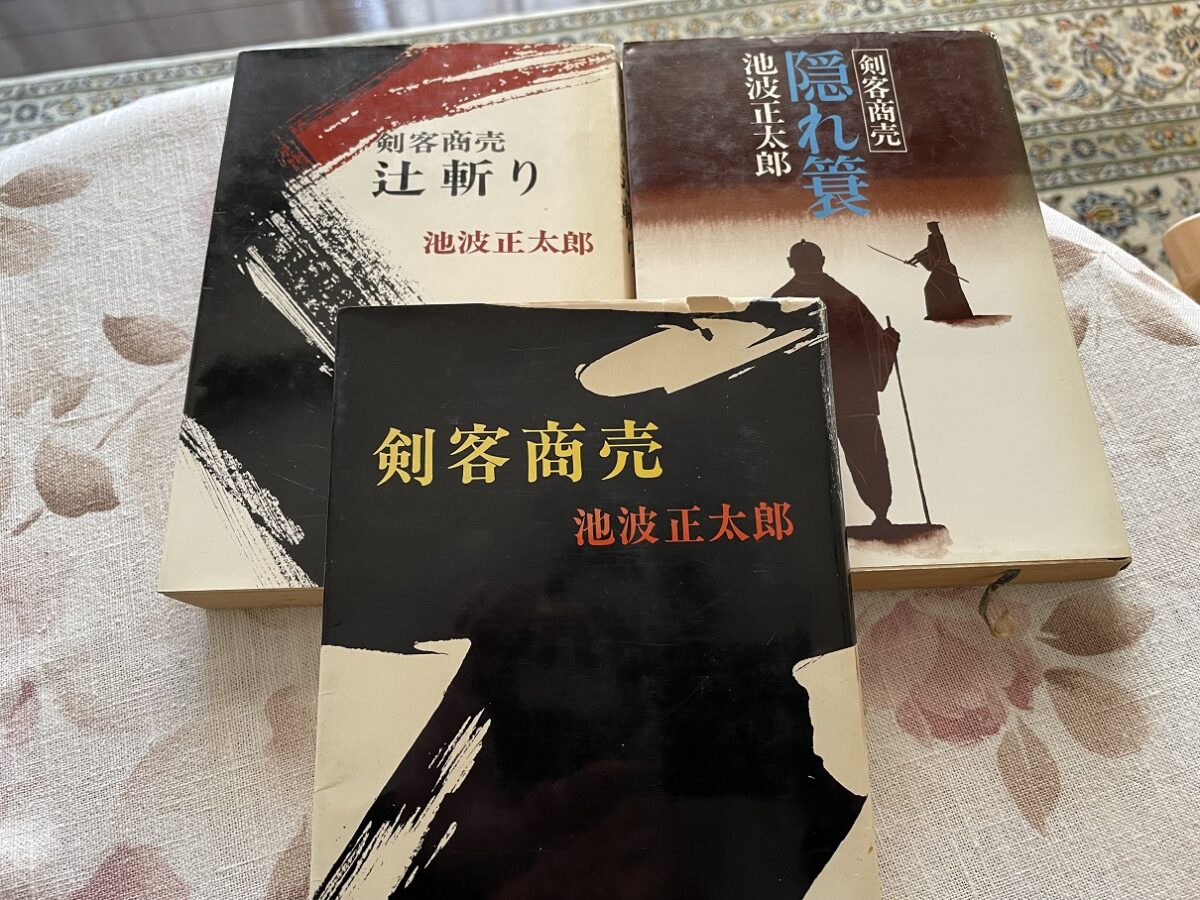

いつだったか、「久しぶりに池波正太郎の本が読みたくなった」と書いたような気がする

調べてみたけど見つからなかったので諦めました

ということで、現在、第5巻まで読み終わっている

読むたびに思うのだが、彼の小説に出てくる料理の(食べる)場面が

年を取るたびに心に響くようになってきている

例えば、第1巻の「女武芸者」の話では、最初から食べる場面から始まる

「台所から根深汁のにおいがただよってきている。

このところ朝も夕も、根深汁に大根の漬物だけで食事をしながら、彼は暮らしていた。

若者の名を、秋山大治郎という。

ーーー9行空いて続くーーー

根深汁を食べ始めた彼の両眼は童子のごとく無邪気なものであって、ふとやかな鼻はたのしげに汁 のにおいを嗅ぎ、厚い唇(くち)はたきあがったばかりの麦飯をうけいれることに専念しきっているかのようだ。」

昔から食の細い性質(たち)だったので、大治郎のように食べたことがなかった

だからこそ、憧れるのか