|

|

|

レジの人に聞くと大社まで約1時間という。彼女の表情は、ぜひ訪れてください、と言っているように見えた。ちょうどいいくらいの距離である。

高良大社。その響きが良い。昔、「天下の天下たるは、高良の高良たるゆえなり」という言葉を何かの書物で見て以来、高良大社はあこがれの地となった。正確な意味は分からないが、この神社のある高良山がいかに重要な土地であったかが表されているようだ。地図を見ると、久留米から大分県境にまで続く耳納山地の西の端に位置し、九州北部の大動脈「筑後川」を眼下に見下ろす場所に位置する。

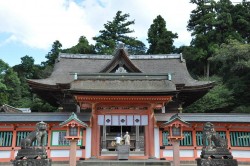

筑後街道から右折し、信愛女学院前を通り、曲がり、くねった狭い(ほんとに狭かった)道をたどっていくと急に石造りの一之鳥居に出る。そこから山道に入る。ウネウネとした車道を進むと、三之鳥居の前にたどりつく。鳥居をくぐり、参道の階段を登るとそこは本殿である。

本殿は権現造りで、九州最大の神社建築といわれる。神宮皇后に仕えた「武内宿禰」が祀られている。彼は古代、天皇家をも凌ぐ勢力を誇った葛城氏・平群氏・巨勢氏、はたまた蘇我氏の祖であるともいわれているが、なにしろ300年も生きたといわれているし、ありうる話か。おまけに住吉神・浦島太郎・ヤマトタケルetcと同一人物であるという説まであるなぞの人物である。神話時代はあわあわとした霧に包まれた姿のはっきりとしない時代ではあるが、空想の翼がどこまでも飛んでいきそうな話である。

|

| フォトショップ・エレメントでパノラマを作ってみたがどうしても重なりがすっきりしない |

後ろを振り返ると、目の前には久留米の市街が広がっている。この地が九州の交通・文化・政治の要衝であったことは一目瞭然である。たしかに「天下の天下たるは、高良の高良たるゆえなり」である。

帰りは高速を使う。帰り着いたのはちょうど17時であった。