|

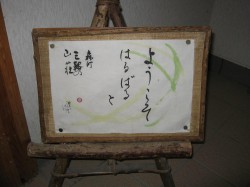

| 彼女の写真はあまりないそうです |

新しいCDができた。何がきっかけなのかはもう忘れてしまったが、「あがた森魚」の「赤色エレジー」を聞きたくなった。あるのはあったが別の歌の方が気になってしまった。たまたま土曜日の新聞に彼女の歌が特集されていた。歌い手は「森田童子」。歌は「僕たちの失敗」。1993年に真田弘之主演の「高校教師」の主題歌として使われたのは覚えている。しかし、ドラマの方はとうとう見ることなく終わった。当時えらく評判になったが内容を聞いたらとてもじゃないが見る気にならなくなってしまった。事務室でその話をしたら、「見た、みた!でもドロドロしてて観ていて気持ちが悪かった。あの頃あんなドラマが流行ったよね」ということになった。

ドラマの方に話はいったが歌はそういうドロドロさは感じさせない。どちらかというと今にも壊れそうな繊細さを感じさせる。今にも消え入りそうなか細い声に、どこか世の中を捨てたような歌詞。調べてみると音楽活動は二十歳くらいからの10年間だけである。それもはっきりと宣言して歌を捨てたのではなく、いつの間にかいなくなったのだからいかにも彼女らしい。

彼女の歌の中に、懐かしいといおうかなんでこんなところにという言葉を見つけた。「球根栽培の唄」である。どこかで聞いたことがあるなと思って調べると、あった。50年代の日本共産党の火炎瓶闘争などの武装方針を示した秘密出版物の書名「球根栽培法」である。