|

|

|

注連縄に硬貨を投げ込むとご利益があるとかで、若い女性たちが必死になっていた。 |

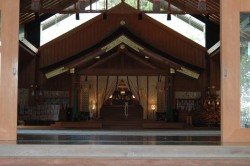

後ろに見えるのが本殿を囲む素屋根。25年5月に工事が終わる。 |

|

|

| 巨大建築を支えた幻の柱の遺跡が見つかる。 | 君が代に出てくるあの「さざれ石」 |

|

|

| 「婚儀殿。ここで式を挙げるといくらかかるか? | 鏡の池。恋占いの池として有名だとか。 |

出雲という言葉には特別な響きがある。遠く、淡く、湿り気に覆われた、ぼんやりとしたイメージの響きである。「出雲」という沸き立つ雲の連想からだと思う。歴史のかなたに消えていった種族のことが気になる、そんな年になったようだ。

たとえば、「出雲族」。営々と築いてきた父祖伝来の地をヤマトの神々に奪われ、隠れた(滅んだ)後もなお監視されるという屈辱を受ける出雲族。いったいどれだけの激しい戦いと多くの血が「国ゆずり」というおだやかな言葉の後ろに隠されているのだろう。たとえば、「物部氏」。天皇家がやってくる前の大和の支配者であり、平和裏(出雲の国ゆずりとそっくりである)に政権交代したと伝えられる物部氏の祖、ニギハヤヒノミコト。彼は、天の磐船に乗ってどこかから舞い降りてきたという。日本書紀には、出雲神・大物主神が天皇家よりも先にヤマトに入り、ヤマトを建設してきたと記されているが、出雲と物部氏はどうつながるのか。ものの本に寄れば、天皇家をも凌ぐ勢力を誇ったといわれる物部氏もいったいどこに消えてしまったのか。

平安時代の「口遊(くちずさみ)」に「雲太・和二・京三」という言葉があって、日本で最も大きい建造物が出雲大社であったと記録されている。現在の本殿も高さ23m.で迫力があるが、かつてはその2倍・3倍もあったという。あまりの大きさにただの伝承にすぎないと思われていたが、2000年の4月にその証拠となる「心御柱」が発掘された。

なぜ滅ぼした敵のためにこれほど豪壮な社を建てなければならなかったのか。なぜこれほど恐れなければならなかったのか。なぜ、ナゼ、NAZE・・・・。(3月29日)