月: 2009年10月

091013 阿修羅展(3) 邪鬼

|

| 阿修羅展に行ってから、1ヶ月が経とうとしている。今更という気もしないではないが、原稿は書いていたのでやはり掲載することにします。けっこう書くことがあるのに、自分で驚いています。それにしても、コメントが来ないなー・・・・ |

八部衆、とくに「迦楼羅(かるら)」から離れ難く、何度も後戻りをした。

最後に四天王を見る。寅さんで有名になった帝釈天の家来で、仏教世界の中心に聳える須弥山を守る役目を持つ。東西南北を守るのは、東に「持国天」、西に「広目天」、南に「増長天」、北に「多聞天」。重量感のある筋肉質で、守護神にふさわしい威容を誇る。「広目天」・「多聞天」という文字を見ると、情報収集のスペシャリストで、仏教界のCIAか、それとも、設置された視覚と聴覚のセンサーかなどとついいらんことまで考えてしまう。

ところが、私のお目当てはカッコイイ四天王ではないのである。お目当ては四天王に踏みつけられている「邪鬼」の方だ。いつの頃からか、この邪鬼の方が気になって、気になって・・・・。邪鬼というからには、当然のことながら“悪しきもの”なんだろうが、四天王の踏みつけ方がどうも気に入らん。顔を踏みつけられてひん曲がっているもの(持国天)。踏みつけられて身体が二つ折りになったもの(広目天)など、まるで虫けらみたいな扱いである。ところが、よく見ると、踏みつけられて苦しいはずの邪鬼の表情が、少しも苦しんでいるようには見えないのである。どうかすると、踏みつけた四天王に見つからないように舌を出しているようにさえ見える。もちろん私の勝手な思いではあるが・・・・。

これまで気になっていたのは、ここまで虐げるのか、かわいそうではないかという思いであった。ところが、今回、自分の目線の上にある四天王よりも、目の前で、そして、ぐるっと全てを見ることで、気になり方が変わってしまった。待てよ、虐げられた彼らにも、一寸の虫にも五分の魂。ただ負けてばかりでいるものか。今に見ていろよ、という敗者のたくましさを感じて、正義の味方に踏みつけられた彼らの方に親しみがわいてきた。

091010 襲撃

|

|

珍しい写真を送ってくれました。 |

毎日毎晩、決まって夕食後、洗い物を二人でしてから、散歩に出ている。犬がいた頃は、たしかに散歩だったが、今ではウォーキングに格上げ(?)された。ファミリーマートまで2.4キロ。往復4.8キロを大体50分強で歩いている。

雨以外休むということはほとんどない。習慣というのは恐ろしいものですね。ビールの酔いがきついなと思っても、連れ合いから強制的に歩かされる。こういうところで逆らわないのが、退職後の長続きの秘訣かもしれない。ところが、この頃生活のリズムが狂って、ここ2,3日、歩いていない。そこで、今日は昼間も歩くことにした。案内状の切手がほしかったし、いつもだと車で出るところを歩こうと・・・。

米山橋を過ぎたところで、車道に鳥が落ちてくるのが目の片隅に入った。黒い大きな2羽の鳥が。カラスがじゃれあっているのか、あるいはけんかをしているのか。ところが、1羽はすぐに飛び上がって、近くの電柱に留まったが、もう1羽は落ちたまま。けがでもしたのかと車道に出てみると、なんと、落ちて飛び上がれないのは、上がらないのはカラスではなく、「野バト」。歩道の縁から車道にはみ出している草むらの中に逃げ込もうとしている。その慌てた様子に野バトの必死さが出ている。

よかったな、がんばれよ、と、歩き出そうとすると、電柱に留まっていたカラスが降りてくる。それも、いつの間にか2羽になっている。あわてて石を投げると、また、電柱に留まって、じっとこちらを見ている。その態度のなんと横着なことか。にらみ合いになったが、もちろんカラスの方に利がある。ハトは動かず、私もいつまでも立ち尽くしているわけにはいかない。おまけに向こうには生きるためという立派な理由がある。

帰りに見ると、もうカラスもいないし、ハトもいなかった。争った形跡はなかったが、もちろん何事もなかったとも思えない。あのカラスの執念深さからすると、どこかでエサになったと考える方が可能性は高い。それにしても、目の前で生存競争の闘いを見るのは何十年ぶりかである。とんびにカラスが向かっていくのを見たことはあるが、あれは縄張りを主張しての数を頼んでの襲撃。今回は、生死を賭けた襲撃である。ハトがなんとか逃げのびていてくれたらと願うのみである。

091007 「おとこの秘図」・二人の女

|

|

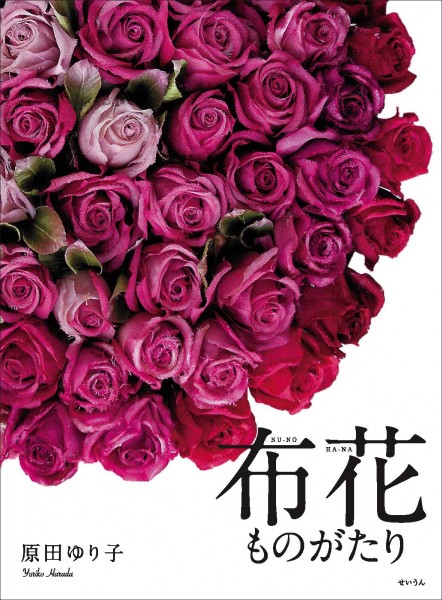

池波正太郎に女性を描かしたら、彼の右に出る作家はいないのではないかと思っている。この小説でも、二人の魅力的な女性が登場する。ひとりは京都で出会う「お梶」。そして、もうひとりは、江戸で妻となる「勢以」。そうか、司馬遼太郎の小説は、いくつかの例外を除いて、そう繰り返し読もうという気になれない理由は、案外ここにあったのかもしれない。彼の小説には女性が、それも魅力的な、生々しく生きている女はとんと出てこない。

「お梶」。明日、京都を密かに旅立とうという日、運命の女(やはりここは女性ではしっくりこない)、お梶と出会う。三人の浪人に難癖をつけられたお梶を権十郎が助ける。お礼にお茶など、という言葉にことわる理由もなく、お梶の営む茶屋「東林」に導かれる。

「女という生きものが、化粧もなしに、かほどまでに美しく見えたことは、いまもってない・・・・」(202p)というお梶との出会いと狂おしいほどの逢瀬。この場面、つまり、201pから241pまで何度繰り返しくりかえし読み返したかしれない。しかし、お梶は、権十郎はいずれは江戸に帰ることになると知っており、知っているからこそ「権十郎をさそったので」ある。「山口さま。同じ夢は、二度、見るものではないと申しまする」とささやくお梶の声がほんとに聞こえてきそうである。

「勢以」。江戸に帰り、徳山家を継いだ権十郎が妻として迎えた女性(今度は女ではしっくりこない)。お梶とは全く対照的な、女としての魅力を欠いた妻。その勢以に振り回される権十郎。「なりませぬ」であり「何をなされます」であり、「そのようなことを、あそばしてはなりませぬ」である。なんどもふきだしてしまう。そして、同情する。その勢以が、最後のさいごになって、ある意味、お梶にも負けない魅力的な女に変身する。昔、初めてこの本を読んだ時には、お梶の方にしか目がいかなかったが、、ようやくそれが分かる年になったのかなと思う。

もうひとつ、題名になっているおとこの「秘図」が重要な狂言回しになっている。そのことについても書きたかったが、「秘図」である以上、おおっぴらにはできない。池波正太郎の得意のせりふではないが、「すべてをあかしては、味気ない、あじけない」である。

091004 「おとこの秘図」・二つの道

安曇野通信

ナナカマドの赤、ダケカンバの黄、ハイマツの緑。上の方は少し盛りを過ぎていましたが、見事でした。これから11月下旬までは紅葉を楽しみたいと思います。

池波正太郎を読んだ。以前書いた「鬼平」ではなく、書棚から題名に惹かれて読み始めた。最初は1巻だけのはずが、読み始めたら巻を置くことができず、とうとう夜が明けてしまった。「おとこの秘図」全6巻。気力がなくなったなんて前には書いたが、とんでもない。一睡もしないというのはこの年には大変なことなのに、この裏切りは自分で自分を褒めてやりたい。

前回このシリーズを読んだのはいつのことだろう。退職してから読んだ覚えはない。なんといってもこれは「おとこ」の小説である。題名がそうじゃないか、と言われそうですが、それだけではありません。男が生まれ、生き、そして死ぬ。その全てが6冊の中に詰められている。望まれて生まれたのではなく、というより生まれたことを実の父に疎まれ、遂には亡き者にまでされようとする。そんな絶望の中での唯一の救いが剣の道である。

堀内道場での激しい修業に明け暮れる主人公「権十郎」。その彼へ、師・堀内源左衛門の遺言を伝える場面での佐和口忠蔵の言葉が、なんとも味があっていい。

「わしとても、同じことよ」

佐和口忠蔵は、あらたまった口調を変えて、

「わしにも、道が二つあったのだ。その一つを選んだがために、いま、おぬしが見ているわしが在る」

立ち上がったかとおもうと、

「別れにのぞみ、わしが権十郎どのへ申し伝えることは、これのみだ。さらば・・・・」

とめる間もなかった。(第2巻38P)

人は一生のうちにどれだけの選択をしているのだろうか。その無数にあった二つを、一つでも違えていたら、今の私は存在しない。そう考えると、今在る自分が愛おしくなってくる。それでも、あの時、こうしていたらと考えるのも面白いが、結局はこうなっていただろうなとも思う。あの時、もう一つの道を選んでいたら、と考えるのが、布団に入ってからの習慣になりそうだ。

091001岩藤千晴(4)やんちゃなオヤジ

|

||

|

|

|

今、目の前のパソコンの画面に、雪の降る画像が映し出されている。どうしてこんな映像が撮れたのか。降ってくる雪のかけら(?)が大きく映し出されている。タイトルは「040222雪の求菩提」となっているので、今から6年前の出来事になる。まだ現役だったので、この日は土曜日か日曜日のはず。朝早く、まだ布団の温もりを貪っていたはず。電話がかかる。「雪が降ってるよ。今から求菩提に登るから準備して!迎えに行くから」と、有無を言わさない電話だったはず。

彼の車はCRV。4駆の威力で、雪の山道をぐんぐん登る。自分だったら絶対に来ないだろうなと密かに思いながら、いかにも信頼しきったふうをしながら・・・・。雪の重みで木が倒れたところで車を乗り捨て、歩き始める。ケモノ以外の足跡は全くなく、寒いのは苦手なのだが、くせになりそうな清々しさだ。

途中、岩場を落ちる水が凍って、滝のようになっている場所などもあって、やはり夏場の山の姿とは全く違った姿を見せてくれている。そうそう、彼の愛犬バトラーも一緒だったが、先導するバトラーは時々振り返り、時々駆けもどっては、新人はちょっと心配だなとでもいうように私の顔を見上げる。そのバトラーも12月に死んだと聞く。合掌!

帰りに何を思ったのか、彼は雪の降り積もった駐車場へ車を乗り入れる。雪道でスリップした時の対応の仕方は、実地で、身体で覚えるしかない。さあ、やるぞ!と、車を発進させる。わざとブレーキをかけてスリップさせる。そして、また立て直す。何度もなんども、あきもせずに繰り返す。ここでも彼のやんちゃな子どもの一面が顔を出してくる。彼は自分のことを「遊び人」だというが、私に言わせると、彼は「子ども心をたっぷり持ったオヤジ」だ。